JR東日本 E3系新幹線「こまち」 JR-EAST AKITA SHINKANSEN SeriesE3 Super Express"KOMACHI"

「山形新幹線」に続く、ミニ新幹線方式で田沢湖線を改軌して1997年3月に開通した「秋田新幹線」。 |

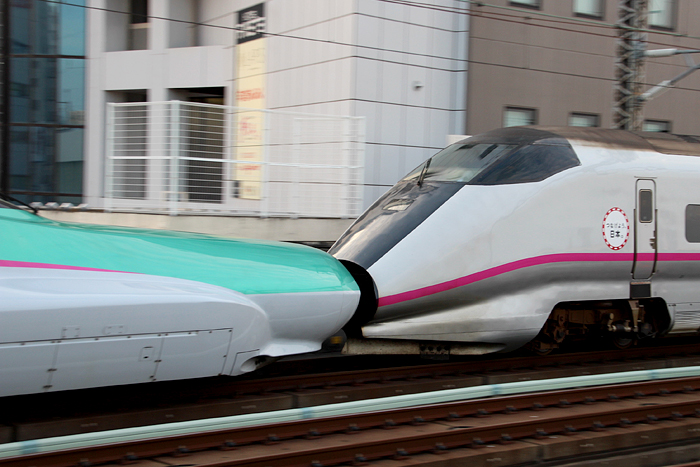

秋田新幹線用の車両には、新開発の「E3系」車両が投入されました。 山形新幹線の400系よりもさらなるスピードアップを目指し、最高速度は時速275Km/hでの運転が可能に。 東北新幹線上での併結相手には高速車輌のE2系が組まれ、高速運転で秋田への到達時間の大幅な短縮が実現しました。 列車愛称は一般公募が行われ、獲得票数トップとなった「こまち」が命名されました。 当初はその愛らしい言葉の響きが高速列車には似合わないという意見もありましたが、すぐに定着。 今では「秋田新幹線」というよりも「こまち」のほうが通りがよいというほどまでに一般利用者に定着した愛称になりました。 俊足の脚力と、E2系との併結で巨大な座席数が確保できる点を買われて「やまびこ」「なすの」でも活躍。 2011年からは東北新幹線での併結側がE5系となり、引退となる2021年まで「はやぶさ+こまち」で運転されました。 2013年からは後継車両となるE6系が登場し、「こまち」のE3系は徐々に運用を離脱。 2014年には秋田新幹線からは引退となり、2000年代に増備された一部の編成を残して全車廃車となりました。 最後まで残った編成は「こまち」のロゴを消して「やまびこ」「なすの」の増結編成として活躍をつづけましたが、 2021年11月をもって増結編成としての運用も終了。 秋田新幹線「こまち」用として生まれたE3系は全編成が引退となりました。 1997年 グッドデザイン賞受賞 エクステリア・インテリアデザイン:GK Design Group, Inc. (撮影時期:2002年・2004年・2007年) |

−E3系 Komachi デザインコンセプト−

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

グリーン車/GREEN CAR (FIRST CLASS)

グリーン車/GREEN CAR (FIRST CLASS)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

室内はストーン調の装いでとってもシック。なかなかイイ感じです。個人的にはJR東日本の新幹線の中ではE7系グリーン車の次に好きな雰囲気です。 シートピッチは、新幹線標準の1,160mm。 座席は、全体的に柔らかめ。フカッと体全体が包まれるようですが、そんな中にも程よい張りがあって好感触。 黄色いカバーが掛かったピロー部分は上下可動式。おそらく「はやて」のグリーン席のピローと同じ素材だと思うのですが、 座席全体のフィット感がこのピローとのバランスも良く、「はやて」グリーンよりイイもののように感じました。 テーブルは、背面折り畳み式にインアームの両方を装備。ただ、インアーム式のほうは大きさが中途半端であまり役に立ちません。 フットレストは収納・展開での2面構成。フットレストを下ろした状態で固定できるのは、「はやて」と比べて高ポイントです。 さて、座席単体としては、私は合格点に達しているように感じたのですが、問題は「こまち」の走行距離です。 座席定員を確保するための2+2→4アブレストだとは思うのですが、結果グリーン車らしからぬビンボーくささがあちらこちらに。 まずアームレストのしょぼさ。通路幅を確保するがために、あまりにもアームレストの幅が削られすぎています。 正直、首都圏の普通グリーンに革を貼った程度にしか感じられません。 さらに窓側席だと、壁側のアームレストが窓下の小テーブルとほぼ干渉するほどに距離が切り詰められているので、腕の置き場がないという状況。 センターアームレストの幅の無さも同様。 隣席との「仕切り」程度にしかならず、肘掛として使おうとすると、隣席の乗客との「無言の肘掛奪い合い」となるのは明らかです。 少しでも座席幅を広げようとしたのか、センターアームの下部が削られているのも、実はあまり効果が感じられません。 体と座席センター部分に中途半端な空間が出来てしまい、乗っているうちにこの妙なスカスカ感が気になります。 「こまち」時代には、併結相手の「はやて」「はやぶさ」に合わせてグリーン車のドリンク・おしぼりサービスが行われていたほか、 「こまち」のみのサービスとして使い捨てスリッパのサービスも行われていました。 (秋田新幹線「こまち」用のE3系0番台のグリーン車は、1998年までに製造された1・2・3次車(R1〜R17編成)と、 それ以降に製造された編成で若干仕様が異なっています。ここでご紹介するのは、1・2・3次車のグリーン車になります。) |

普通車(R1〜R17編成)/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

普通車(R1〜R17編成)/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

|

|

|

|

|

|

普通車はグリーン車同様に、天井から荷棚にかけてアーチ状のデザイン処理がなされています。 2002年12月から「こまち」は全席指定になりました。 登場当時より「指定席」の車輌は980mm、「自由席」車は910mmと、シートピッチに若干の差があります。 さらにリクライニング角度の深さにも差をつけるという、面倒な処置をやってのけています。 結局「全席指定」制となった後も、全編成ともこのピッチ差とリクライニング角度差は改められてはいません。 モケットが「ブルー」の席は元自由席車(16/15号車)。「ブラウン」の席は指定席車(12/13/14号車)。 指定券を買う際は、当然12・13・14号車がお得といえます。 元「自由席」座席の肩の部分には取っ手を取り付け。多客期に通路にあふれた乗客を想定しての配慮。 全席背面テーブルを装備していますが、車椅子専用席の直後になる席の通路側席のみインアームテーブルを装備。 座席の回転はアームレスト後方の「矢印マーク」のレバーを引いて回転させます。 |

普通車(R18〜R26編成)/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

普通車(R18〜R26編成)/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

|

|

|

|

|

|

|

2002年に増備されたR18編成は、R17編成の増備から4年の期間が開いたこともあって、座席がこれまでとは全く異なる製品が搭載されました。 普通車の座席は、当時のJR東日本の新型特急だったE257系「あずさ・かいじ」の座席をベースに開発されたものになっています。 座面スライド機構が付いていて、リクライニング時に座面を前に出すと若干後方がチルトするようになりました。 座席背面には網ポケットとドリンクホルダーが付けられ、足元には跳ね上げ式のフットレストが装備されています。 また座席の肩の部分には、通路を移動する時の手掛かりとなるグリップが付けられています。 ちなみに、この車両が登場した時点で「こまち」は全席指定の列車になっていたのですが、980mm/910mmのシートピッチ格差はそのまま。 シートピッチを全席980mmにすると座席数が減って、編成によって定員が変わってしまうのを避けたのでしょう。 もし980mmピッチで編成定員をR17編成までと合わせると、ユーティリティ設備配置の変更や、車体そのものの設計を一からしなくてはならなくなるため、 コスト的な面を考えて、シートピッチが異なる車両のままで製造・増備されたものと思われます。 |

多目的室/MULTI SPACE

多目的室/MULTI SPACE

|

|

多目的室は、11号車のデッキに設置されています。 内部には、折り畳み式の小さなベンチと固定式の座席があり、座席の座面を引き出すと背もたれも倒れてベッドになる仕組み。 授乳や着替えなどで利用が可能ですが、普段は施錠されているため、利用には車掌さんに申し出て、ドアを開けてもらう必要があります。 |

トイレ・洗面室/TOILET・SANITARY SPACE

トイレ・洗面室/TOILET・SANITARY SPACE

|

|

|

サニタリーは11・13・15号車の秋田(大曲)方に設置されています。各箇所とも洗面台と男性用トイレと男女共用の洋式個室で構成されています。 洗面台は温水全自動給水で、自動ハンドソープとハンドドライヤーも内蔵されています。 照明はやや暗めで、アルミパネルを多用したデザインなので、どことなく近未来的・サイバーな雰囲気です。 11号車(グリーン車)には車椅子対応個室があり、収納式のベビーベッドが装備されています。 |

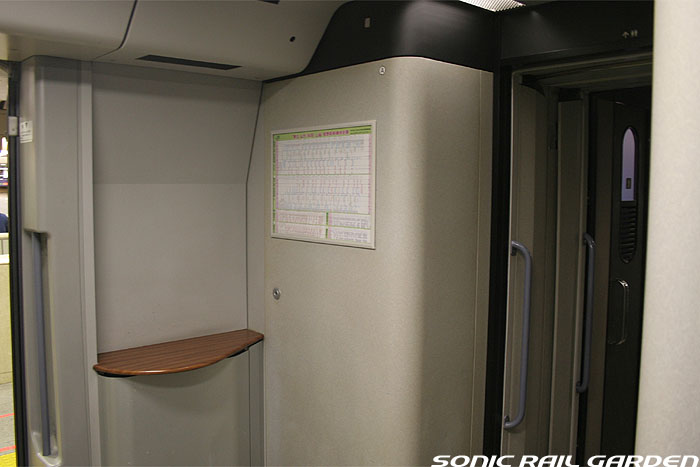

乗降口・デッキ設備・荷物収納スペース/ENTRANCE・DECK SPACE・BAGGAGE SPACE

|

|

|

|

|

|

|

|

デッキの出入り台には、新在直通車のシンボルでもある折り畳みステップ。 ドア幅よりも大きめに作られていて、ステップに足を掛けたときの不安感を少なくしています。 電話コーナーは13号車と15号車、飲料の自販機は13号車にそれぞれ設置されています。 デッキの隙間を埋めるように設けられた「バゲージスペース」は14/15/16号車に設けられています。 スキー板/スノーボードに対応できるだけの、縦方向へ余裕のある造りになっています。 |

E3系先行量産車「R1」編成 / E3-PROTO TYPE Formation "R1"

E3系先行量産車「R1」編成 / E3-PROTO TYPE Formation "R1"

|

|

|

|

|

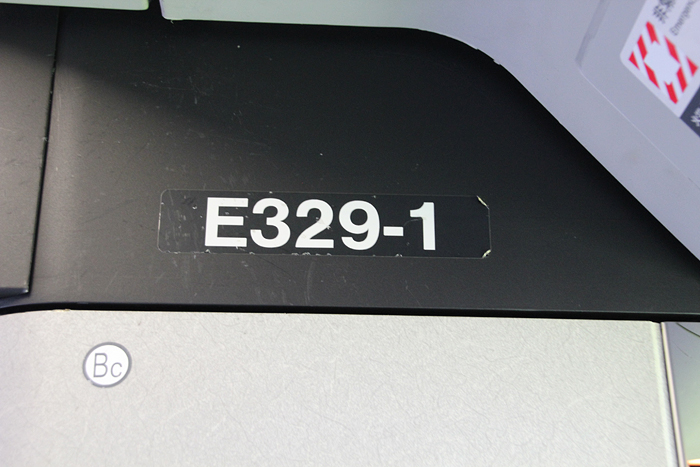

E3系は量産を行う前に、1995年に先行編成を製造して約2年の試験走行を行い、その結果を基に量産車の製造を行っています。 E3系の先行量産車は、JR東日本の事業用・試験用編成として「S8」の編成番号が与えられ、量産化改造後に「R1」の編成番号が付与されました。 R1編成は、R2以降の量産編成と共に秋田新幹線「こまち」の運用に入り、他編成と分け隔てられることなく共通運用に入っていました。 このR1編成は、量産車とは先頭部の「顔」が大きく異なっており、どちらかというと400系新幹線の先頭部に近い形状をしていました。 丸みを帯びた顔やライトの位置など、R2以降の編成とR1編成が並ぶとその違いが一目瞭然なほど、全く違う表情となっていました。 そのため、鉄道ファンの間では珍車として人気が高く、また東京−秋田という長距離運用をこなすため、なかなか出会えないレアな存在でもありました。 2013年3月にE6系がデビューすると、E3系の中で最も長老であったR1編成は早い段階で運用離脱となり、2013年7月の「ありがとうR1編成さよなら運転」で引退となりました。 引退形式が最後まで残った編成でさよなら運転が行われることはよくありますが、第一編成引退でさよなら運転がわざわざ行われることは珍しく、 このR1編成さよなら運転を企画したJR東日本秋田支社にとっては、R1編成が「秋田と東京を直結した初めての新幹線」という思い入れの強い存在だったことがうかがえます。 |