JR東海のエリア内には、JR発足後もしばらく国鉄型165系を使った急行電車が残っていました。 |

東海道線には「東海」、身延線には「富士川」、飯田線には「伊那路」、そして東京−大垣間の夜行列車。 これらに新型車を投入して特急に格上げすべく開発されたのが、373系電車です。 普通電車から特急電車まで幅広く使える汎用型を目指して設計された373系。 乗降ドアは2枚両開き、デッキと客室に仕切り扉なし、3両基本編成という驚きの仕様で登場しました。 まず1995年10月に身延線急行「富士川」を置き換え、特急「ふじかわ」に格上げでデビュー。 1996年3月には、急行「東海」「伊那路」をそれぞれ、特急「東海」「伊那路」に格上げ。 同時に、東海道本線の大垣夜行を、全席指定の夜行快速「ムーンライトながら」に置き換え。 この時に373系は3両編成14本の総数42両が出揃い、165系電車は役目を終えて引退となりました。 「ふじかわ」「伊那路」といったローカル線の都市間特急では利用者が定着するものの、 東海道線の「東海」は、東海道新幹線と完全に競合する上に、中途半端な存在が仇となり2007年3月で廃止。 現在では「ふじかわ」「伊那路」のほか、各線の普通電車やホームライナー、休祝日の臨時快速で活躍しています。 1995年 グッドデザイン賞受賞 エクステリア・インテリアデザイン:TDO(Transportation Design Organization) (撮影時期:2002年・2003年・2005年・2006年) |

普通車/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

普通車/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

|

|

|

|

|

|

|

基本3両編成の373系。全車両が普通車となっていて、グリーン車はありません。 「ふじかわ」「伊那路」は3両編成で運転されていて、「東海」は6両編成、「ムーンライトながら」は9両編成で運転されていました。 車内は、見た目にやや暑苦しいまでのパープル系統の装いとなっていて、雰囲気だけは「どことなくゴージャス」感。 きっと多くの方が「特急東海(ふじかわ)で乗ったなぁ」というより、「あぁ、ムーンライトながらだなぁ」という感想をお持ちなのではないかと。 「普通電車から特急電車まで」というと、かの偉大なる185系電車が思い起こされますが、あちらが転換シートで登場したのに対して、 373系では回転式リクライニングシートを搭載して、リクライニング傾斜もけっこうな角度まで倒れるという「特急仕様」となっています。 シートピッチも970mmと、371系や383系の1,000mmよりは狭いものの、特急車両の標準的な数値です。 その一方で、185系ではデッキと客室は壁とドアで仕切られていたのが、373系ではまさかの仕切り壁を省略して登場してきました。 「普通電車運用時のスムーズな乗降」を目的とした仕切り壁省略なのでしょうが、いかんせん特急で乗った時のチープ感。 夏には外の熱気が、冬には冷たい風が遠慮無く車内に流れ込み、デッキに近い席に座った日には「特急料金とはいったい」という・・。 ちなみに、デッキ寄りの席は、1号車では1ABCD席と13ACD席、2号車と3号車では3ABCD席と15ABCD席となっています。 テーブルは、アームレスト収納式を装備。座席背面は網ポケットのみが付いています。 全席の足元には、ジャンプ式のフットレストを装備しています。 フットレストは、登場当時は下ろした状態で固定できたそうですが、その後に今の跳ね上げ式に交換された模様。 座り心地に関しては、座席の表皮がよく滑るなぁという感じでした。 一見、毛の長い生地のモケットのように見えて、実は意外とそうでもなく、リクライニングすると背ずりから座面にかけて流れるように滑るという。 外側のアームレストもほぼ水平のため、肘を掛けると腕の後方が下がらないので肩に負担を感じる微妙な設計。 キハ85系、371系、383系と最高傑作の普通車座席を開発したのに、373系では一気にコストダウンに舵を切ったのが分かってしまう座席となってしまいました。 車椅子対応席は、1号車のサニタリースペース側のデッキに用意されています。 |

普通車(セミコンパートメント)/ORDINARY CAR(SEMI-COMPARTMENT SEAT)

普通車(セミコンパートメント)/ORDINARY CAR(SEMI-COMPARTMENT SEAT)

|

|

|

2号車と3号車のデッキには、4人掛けのボックスシートが設置されています。 JR東海では「セミコンパートメント席」と案内をしていますが、まぁぶっちゃけると、ただの「ボックス席」です。 普通車の項で紹介した通り、客室とデッキを仕切る壁が無く、この区画もデッキにドカーン!とボックス席がいきなり置いてある感がすごいです(本当に) 大きなテーブルがあるので、4人グループでお菓子や弁当を広げてワイワイ賑やかに鉄道の旅を楽しめる設備ではあるのですが、 如何せんデッキにドーン!で、台車直上という位置もあって、走行音と振動のほうが凄まじいという環境です。 いちおう、座席から通路へ出入りしやすいように、通路側の肘掛けが回転可動式になっていて、持ち上げることが可能です。 この区画の席はリクライニング機構が無いので、いろんな意味で「豪華に進化した165系が楽しめる」といった感じです。 |

トイレ・洗面室/TOILET・SANITARY SPACE

トイレ・洗面室/TOILET・SANITARY SPACE

|

|

|

3両編成の373系のサニタリースペースは編成中1ヶ所のみで、1号車後位デッキに設置されています。 洗面台・車椅子対応洋式個室・男性用個室で構成されています。 全体的に383系「しなの」や371系「あさぎり」と共通の作りとなっています。 |

乗降口・デッキ設備/ENTRANCE・DECK SPACE 運転席/COCKPIT

乗降口・デッキ設備/ENTRANCE・DECK SPACE 運転席/COCKPIT

|

|

|

|

|

|

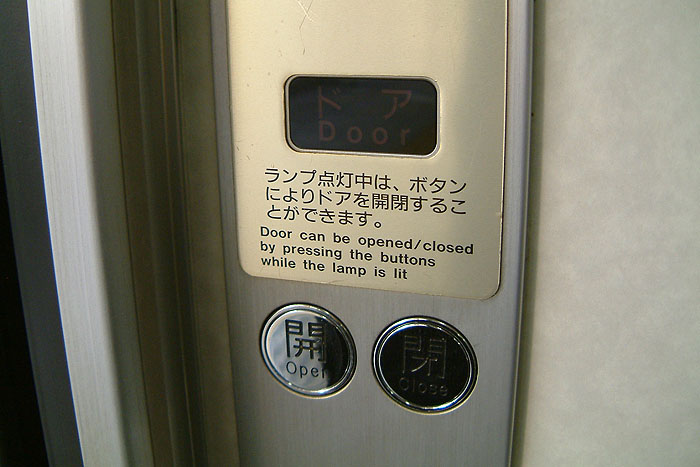

普通電車にも使うことを想定して開発したためか、デッキは各車両2か所で、乗降ドアは2枚両開きというかなり広々とした空間になっています。 この仕様は、現在でもJR特急としては唯一の物で、この車両がいかに特殊な用途で開発されたのかが分かります。 デッキと客室間には、申し訳なさ程度の仕切りがありますが、乗降ドアが開けば外気は客室へと、どんどん流れ込んできます。 一応、各乗降ドアには半自動式の開閉ボタンが設置されていて、停車駅での無用なドアオープンが防げるようになっています。 ちなみに、乗降ドアのドアカット機能は有しておらず、ホームの有効長をはみ出す車両のドアだけ閉めるということができません。 9両編成の「ムーンライトながら」では、各駅停車区間でもホーム有効長が足りない一部の駅は通過していました。 |