民営化を控えたかつての「国鉄」では、新会社発足に向けていくつかの新型車両を登場させましたが、 |

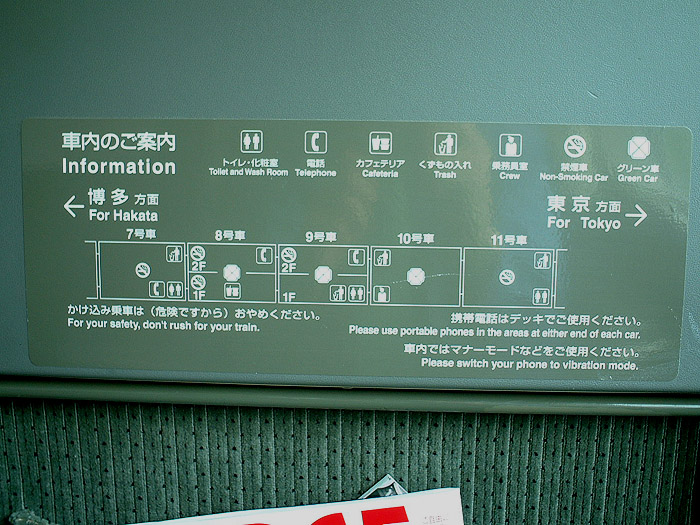

その中でもまさに“切り札”として1985年に誕生したのがニューモデル新幹線「100系」でした。 技術面では新開発の小型高出力モーターが搭載されるなどの新機軸が盛り込まれましたが、 それ以上に話題をまいたのが2階建て車輌を中心とした客室設備のサービスレベルアップでした。 100系登場当時の新幹線は、0系とそれに似た顔の200系しか存在していませんでした。 そのため趣味的見地からは面白みがなく、「新幹線ファン」というのも多くありませんでした。 そこに登場した100系は、シャープな顔つきと2階建てというこれまでにないスタイルで大人気に。 今の「新幹線ファン」「新幹線ブーム」を作り出した、いわば新幹線人気の立役者となりました。 登場以来、一日1,000Kmを超える過酷な運用を走りぬいて18年。 2003年9月16日を最後に100系新幹線は東海道から完全撤退。 しかし、食堂車や多彩な個室などのゆとりある移動空間は、今なお語り草となるほどで、 様々な新型新幹線が登場する今でも、100系全盛期を知る人からは「最高峰」と称されています。 1986年 鉄道友の会ローレル賞受賞 (撮影時期:2001年〜2003年) |

グリーン車/GREEN CAR (FIRST CLASS)

グリーン車/GREEN CAR (FIRST CLASS)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

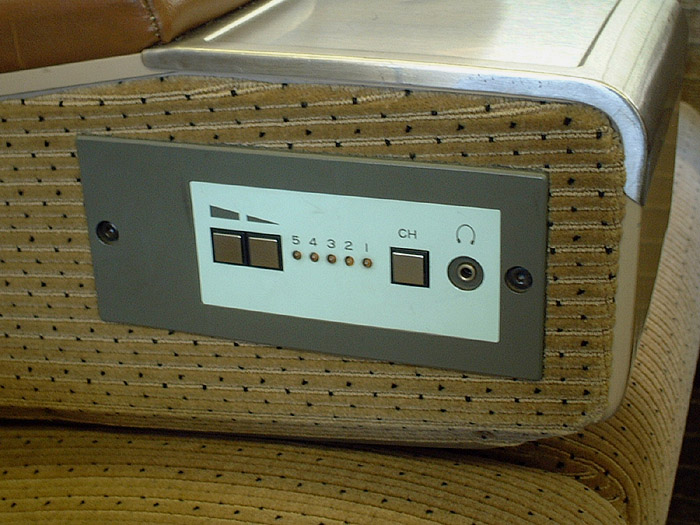

まさに「キング オブ シンカンセン」たる、堂々の佇まいです。 100系が「ひかり」専用であった頃、そしてまだ「のぞみ」が無かった頃のこのグリーン車は、 日本の政財界の大物たちとエリートビジネスマンの、文字通り「重役席」だったことでしょう。 2階席とはいっても天井も低くはなく、縦にも横にも空間的な圧迫感を感じることはほとんどありません。 間接照明も柔らかい光で、走行音も響かないので落ち着いた静かな空間です。 シートピッチ1,160mmで展開する座席は、JR化後に次々と登場する大型のハイバックシートと比べると背ずりがやや低く小さめ。 これは、やはり天井方向への狭さを感じさせないためにこの大きさになったのでしょう。 といっても、ドッシリした安定感のある作りは、近年のベラボーに軽くて安っちいグリーン席とは比べ物になりません。 座席周りの付帯設備は、フットレスト・インアームテーブル・背面テーブル、それとオーディオサービス用のコントロールパネル。 オーディオサービスは末期の「こだま」運用の頃も続けられていました。 さらにシート背面のマガジンポケットにはJR東海のビジネス誌「WEDGE」とオーディオサービスの番組表。 オーディオサービスを楽しむにはイヤホンが必要ですが、登場当時は「ひかり」号を中心にイヤホン貸し出しサービスが行われていましたが、 活躍末期の「こだま」号運用中心の頃には、貸し出しサービスなどは行われていませんでした。 客室の階段脇には有効幅の関係から1人掛けの座席が存在します。これがまた「奥まった場所」という位置からしてブッチギリのプライベート感。 もちろんヘビーユーザーからの指名ナンバーワンの席であったことは言うまでもありません。 東京寄り車端部には、グリーン車専用の電話室があります。 この電話室の手前にも1人掛けの座席がありますが、ここは人の動きによっては落ち着かない席だったかも。 日本の鉄道アコモデーションのあり方を大きく塗り替えた、歴史的価値も高い車輌ですが、 この「2階建てグリーン車」についてはJR東海・西日本とも保存車が無いのが残念です。 |

|

|

|

100系には2階建てグリーン車のほかに、X編成とG編成の10号車には平屋建てのグリーン車も連結されていました。 当時はまだこの10号車は「喫煙車」となっていて、喫煙グリーン席をリクエストすると自動的にこの平屋建てのグリーン車が割り振られるようになっていました。 シートモケットは、ローズブラウン系の明るめの雰囲気で、2階建て車のグリーン席の雰囲気とはずいぶん異なります。 タバコの「ヤニ」が染み込んでしまっても、モケットの変色が隠せるということでこの色が採用されていたのかもしれません。 |

グリーン個室/GREEN CAR COMPARTMENT (FIRST CLASS PRIVATE ROOM)

グリーン個室/GREEN CAR COMPARTMENT (FIRST CLASS PRIVATE ROOM)

|

|

|

|

|

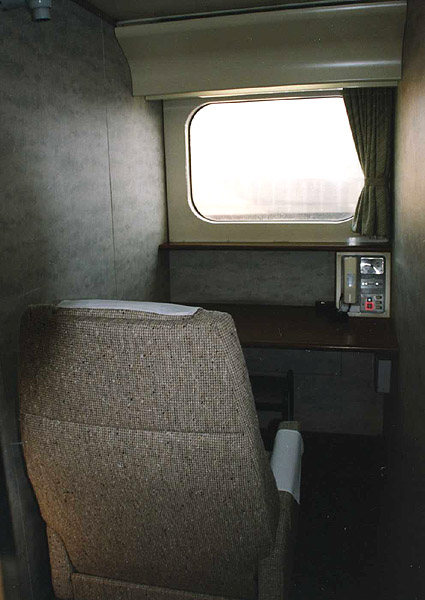

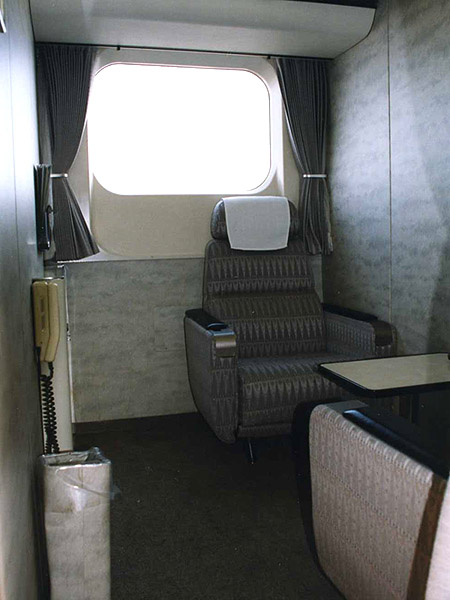

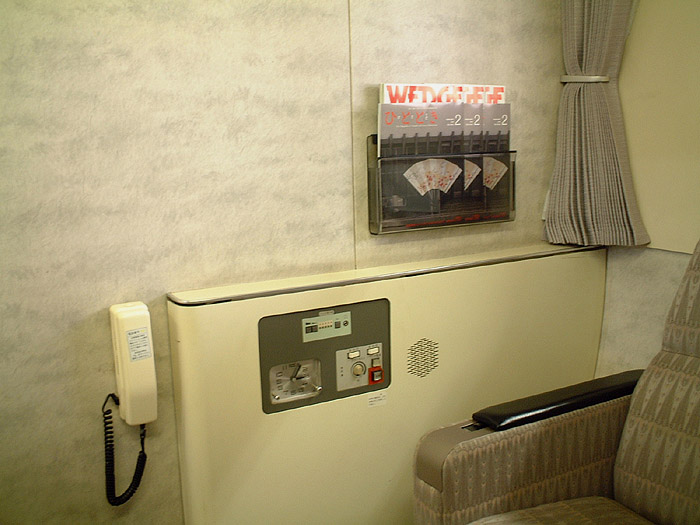

芸能人と政治家の要望によって生まれたという噂がいまだ絶えない100系新幹線の「個室」です。 2階建て食堂車付きの「X編成」は1・2・3人用個室が、カフェテリア付きの「G編成」は1・2・3・4人用個室がそれぞれ設定されていました。 1人用個室には電動リクライニングのチェアーと大き目のライティングデスク。 このリクライニングチェアーはほぼフルフラットな状態まで倒すことができます。 リクライニング操作のコントロールパネルが画像のように別パーツになっているのは初期の車輌。 G編成の後期車になると、座席の肘掛内側にビルトインされたスタイルに変更されました。 |

|

|

|

|

|

|

2人用個室と3人用個室は、テーブルを挟んでソファーが向かい合ってセットされています。インテリアのカラーコードが寒色系なので、ちょっと寒々とした感じですね。 室内空間はかなり余裕があり、たくさんの荷物を持ち込んでも問題なさそうです。 ちなみにこのソファーは、座面が前に迫り出すスタイルでリクライニングさせることができます。 |

|

|

|

|

4人用個室は大型ソファーが向かい合わせで設置されています。ソファーのセンターアームレストは収納式なので、ゴロッと横になって寝ることもできそうです。 テーブルはソファーの左右肘掛にインアーム式のものと、それとは別に小型テーブルが壁側のクローゼット下に収納されています。 ちなみにこのソファーも座面が迫り出すかたちでリクライニングが可能。 共通の設備としてオーディオサービスのコントロールパネルとカフェテリアへ直通するインターフォン、時計と照明のON/OFFスイッチがパネル内に集約されています。 コンセントはG編成の後期型にやっと設置されました。 |

個室のドアロックは電磁カードキー方式となっています。 |

このタイプのカード式に寄るドアロックは、後に「北斗星」などの寝台個室でも採用されました。 カードキーはもちろん乗車の記念に持ち帰りが可能となっています。 JR東海と西日本では、カード券面のデザインが異なり、またカードの絵柄は多種多様なものが発行されたことから カード収集ファンの間ではレアモノなども存在するようです。 |

普通車/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

普通車/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

|

|

|

|

|

|

|

もっとも多くの人の目に触れ、利用されるのが「普通車」ですが、それまでの0系新幹線の居住性から大幅にグレードアップしたのがこの「普通車」ではないでしょうか。 全席フリーストップリクライニングとなり、3人掛け席も回転が可能となりました。 この「3人掛け席も回転する」というのが当時はかなり大きな話題となったようです。 東海車・西日本車の画像をまとめて載せてしまいましたが、それぞれでモケットの柄に違いがあります。 東海車は細かいチェック模様になっており、ちょっと目がチラチラするかな・・?西日本車はノーマルな1色仕上げ。 両社とも奇数号車は寒色系・偶数号車は暖色系で、モケット色を変えて車内の雰囲気に変化をつけています。 ジャンプ収納式のフットレストはG編成の後期量産車から搭載が開始されました。 晩年近くまで残っていた西日本所属のG編成初期型にはこのフットレストなかったので、ヘビーユーザーには「あれ?足載せが無い?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。 今こうしてみると、普通車は近年の新幹線車輌に比べるとダンゼンに天井が高いですね。 新幹線車輌の進化とともに、座席もどんどん進化を遂げていますが、このように頭上方向へ開放感があるというのは、ある意味「座席の進化」以上のゆとり効果があるのかも。 |

カフェテリア/CAFETERIA

カフェテリア/CAFETERIA

|

|

|

|

|

|

|

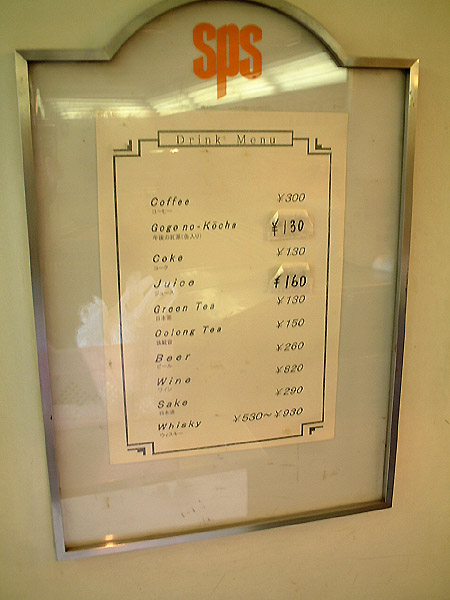

G編成8号車の1階はカフェテリアになっています。 ここでは3パターンのインテリアを紹介していますが、このほかにも別パターンのカラーコードを用いたインテリアが存在していたようです。 一番上の段の2枚の画像は、G編成の後期型に見られた内装。2段目の左側の画像はJR西日本のG編成、右の画像はG編成の前期型に見られた内装です。 同じ設備でもこのような小変化が見られるのは、長年に渡って増備が繰り返された「証」ですね。 (ポールの品数やデザイン、床や壁の模様などによく見ると違いがあります) 広々とした空間に長いショーケースが特徴的ですが、このショーケースいっぱいに商品が陳列されていたのは、10年にも満たない短い時期だけでした。 晩年の「こだま」運用ではカフェテリアを営業していた列車は無く、車内販売の準備スペースとなっていました。 |

トイレ・洗面室/TOILET・SANITARY SPACE

トイレ・洗面室/TOILET・SANITARY SPACE

|

|

洗面台は全て「三面鏡」ないし「ニ面鏡」を標準装備。 湯温の調整が可能なハンドル付きのこのスタイルの洗面台は、このあと在来線特急にも次々に波及していきました。 洋式トイレの下部ボウル部分はステンレス製。この後じきにFRP製のものが鉄道車両用にも登場しましたが、100系は最終編成までこの金属製のものが搭載され続けたようです。 |

乗降口・デッキ設備/ENTRANCE・DECK SPACE

乗降口・デッキ設備/ENTRANCE・DECK SPACE

|

|

|

100系新幹線ではほぼ2両おきにデッキに電話が備え付けられています。全て「カード専用」電話機。 デッキ仕切りドアには号車番号が書かれていますが、100系では各車デッキにサニタリーがありますから そうそう編成内を動き回ることは無いので、自分の号車が分からなくなるということはまずないはず。 とすれば、この号車表示は乗客がカフェテリア(食堂車)へ行った帰りに迷わないためのサインとなりますでしょうか。 |