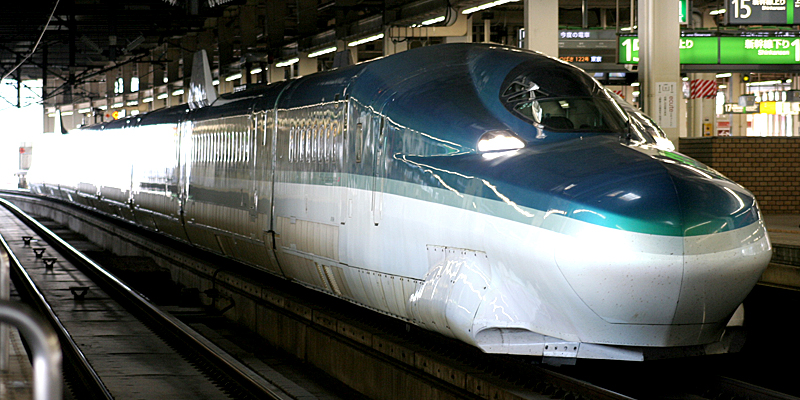

JR東日本 E954形新幹線高速試験電車 ファステック360エス

JR-EAST Class E954 High-speed test train "Fastech360S"

2010年の東北新幹線新青森延伸開業を見据えて、JR東日本が開発した高速試験車両です。 |

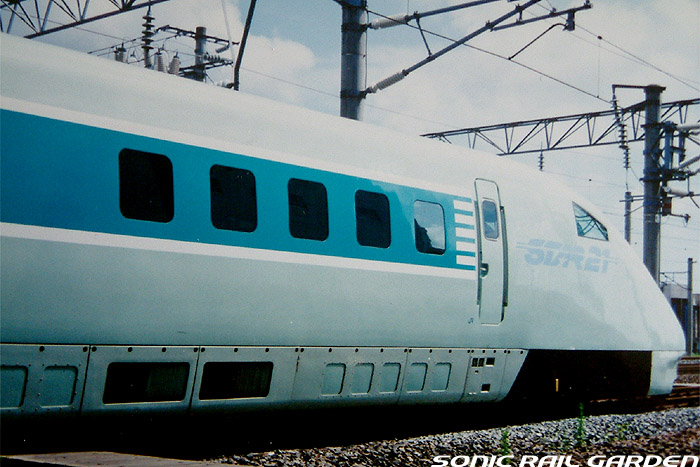

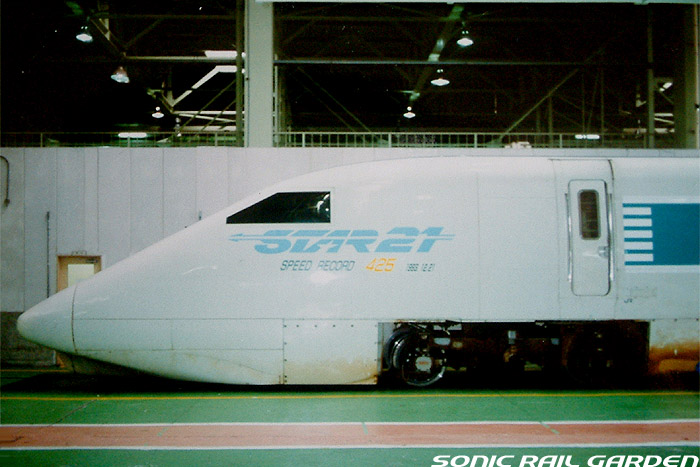

愛称の「Fastech」は「FAST」と「TECHNOLOGY」から取った造語。 「360」は、時速360Km/hでの営業運転を目標としているところから名付けられました。 未知なる高速運転で発生しうる現象に解決策を見出し、実用化への技術検証をしていくため、 数多くの最新技術を搭載しています。 先頭車は、東京方と青森方で全く異なるデザインとなっています。 東京方は「ストリームライン」と呼ばれ、500系とE2系を掛け合わせたような形状。 こちらは500系のデザイナー、アレキサンダー・ノイマイスター氏がデザインを手掛けています。 青森方は「アローライン」と呼ばれ、力強いボンネット形状が特徴的です。 客室については、今後20年間を目処に使用していく新幹線車両のプロトタイプとして、 座席・空調に先進性ある機能を盛り込んでいます。 グリーン車・普通車とも複数の仕様の座席を搭載し、乗り心地の比較試験を実施。 航空機のプレミアムエコノミーのような座席や、IT機器を駆使したネット環境など、 試験車両ならではの設備が多数盛り込まれています。 試験は主に東北新幹線の仙台以北の区間で、2005年6月からスタート。 2007年にはE954形での試験結果を受けて、次世代型車両「E5系」の登場が発表されました。 期待された最高速度については、360Km/h走行時での騒音軽減がクリアできなかったこと、 E955形Fastech360Zとの併結時の360Km/h走行時に揺れの低減が難しかったことなどにより、 最高速度360Km/hでの営業運転は断念。 E5系では最高速度が320Km/hとなることが発表されました。 2008年頃になると、しばしば日中に大宮駅まで姿を現し、首都圏でも見る機会が増えました。 2009年には上越新幹線や、長野新幹線の碓氷峠急勾配区間での試験走行も開始。 2009年中に全ての試験課題を消化し、9月7日付で廃車。 9月17日に最後まで残ったE954-8の解体が終了し、1両も保存されること無く、 全車両が試験車としての使命を全うしました。 エクステリアデザイン:Mr.Alexander Neumeister(E954-1.2.3:ストリームライン先頭車) カラーデザイン:福田哲夫氏(TDO(Transportation Design Organization)) (撮影時期:2008年) |

−E954系 fastech 360 S デザインコンセプト−

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

【車内を撮影した画像は、全て試運転列車の停車中に窓越しに撮影したものです。

窓ガラスへの映り込みなどで見難い部分が多いと思います。何卒ご了承下さい。】

|

|

|

|

|

|

|

両先頭車はそれぞれで先頭形状が全く異なったデザインとなっています。 トンネル突入時に発生する気圧波騒音への対策として、空気力学上で最適な形状を模索すべく比較のためです。 東京方の1号車は「ストリームライン」と呼ばれる、500系新幹線をさらに進化させたような形状。 八戸方の8号車は「アローライン」と呼ばれる、これまでの新幹線にはない力強い印象の形状となっています。 新型車両「E5系」では、「アローライン」の先頭形状が採用されるといわれています。 この両先頭車の車内は、測定機器類を満載した「測定室」となっているようで、全ての窓のブラインドが下ろされた状態。 中の様子をうかがい知ることができませんが、「座席取り付け準備工事」はなされているそうです。 |

|

2号車は「普通車」を想定した座席が搭載されています。海側が3人掛け、山側が2人掛けとなっています。 ヘッド部分がとても変わった形状で、各座席とも窓方向部分のみに大きなヘッドレストが突き出ていて、左右非対称のデザイン。 同じくヘッド部分には薄めのクッションピローが付いていて、ヘッドレストの出っ張りにもピローが張られています。 「普通車」で可能な限りの「視線を遮るプライバシー向上」を狙った座席ではないでしょうか。 リクライニングレバーは、アームレストの先端に。座面スライド機構は備えていないようです。 シートピッチはカタログ上の数値で1,040mm。17列配列で、総定員は85名の設定となっています。 車内をざっと見た感じでは、全て同じタイプの座席となっているようです。 |

|

|

|

|

|

3号車も「普通車」を想定した座席が搭載されています。2号車と同じく海側が3人掛け、山側が2人掛けとなっています。 ライムグリーンのシートモケットが日本離れした印象で、どことなく「ヨーロッパの列車」を思わせるインテリア。 ヘッド部分から背中に掛かる部分が、座席本体とは独立したクッション材で構成されているように見えます。 ヘッド部分には薄めのクッションピローが取り付けられています。 一見すると同じ型の座席が並んでいるようですが、リクライニング機構によって2タイプが存在するようで、 バックレストのみ倒れるタイプと、座面スライド機構も備えた座席が確認できます。 また、背面テーブル形状とドリンクホルダーの有無など、細かい差異も見受けられます。 シートピッチはカタログ上の数値で1,040mm。19列配列で、八戸方19番列のみ2+2で、総定員は94名の設定。 車端部のデッキ仕切り壁は、ライムグリーンの壁にフロストガラスの自動ドアという未来的な印象のデザイン。 |