JR東日本 E1系オール2階建て新幹線“Max” JR-EAST ALL DOUBLE-DECKER SHINKANSEN Series E1 "Max"

年々増え続ける新幹線通勤の切り札として、JR東日本が開発したのがこのE1系新幹線。 |

12両編成の全車両が2階建て構造となっており、12両の総着席定員は1,235名。 これは、当時東北新幹線で最も長い編成だった200系H編成の16両とほぼ同じ座席数となっています。 車両スペックを定員増へ振り切った設計となっているため、最高速度は240Km/hとなっており、 当時、各社から次々に登場する新型新幹線車両が速度向上を目標にしていた中、E1系は異色の存在でした。 当初は「600系」の型式で開発が進んでいましたが、その途中でJR東日本が車両形式の附番を独自のものに変更したため 新たな「E1系」という型式でデビューとなり、「600系」の型式は現在まで使われることがない欠番となっています。 1995年までにに6編成が登場しましたが、東北新幹線系統ではミニ新幹線と併結運転をする列車が多くなったこと、 また、E2系やE3系といった車両が揃って全体的な速度向上がなされる中、E1系は最高速が低かったこともあり、 1999年には東北新幹線での運行を終了し、全編成が上越新幹線専用車両となりました。 その後、東北新幹線でE5系の増備が進んで、E4系「Max」が上越新幹線へ回ってきたことにより、 E1系は徐々に活躍の場が狭まるようになり、2012年10月のさよなら運転で全編成が引退となりました。 現在は、鉄道博物館に先頭車1両が収蔵され、展示・公開されています。 1994年 グッドデザイン賞受賞 エクステリア・インテリアデザイン:TDO(Transportation Design Organization)+剣持デザイン研究所 (撮影時期:2002年・2004年・2005年) |

−E1系 Max デザインコンセプト−

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

※※※ ここで紹介するE1系は、2003年からのリニューアル工事がなされる前のものとなっています。 ※※※

グリーン車/GREEN CAR (FIRST CLASS)

グリーン車/GREEN CAR (FIRST CLASS)

|

|

|

|

|

|

|

グリーン席は9・10・11号車の2階部分に設定されています。 防音壁の立ちはだかる新幹線軌道において、2階席はほぼ全線で防音壁に邪魔されない眺望が約束されます。 座席はアームレストからシート背面まで全身がモケットを纏っています。 客室全体から座席単体を見た時、けっこうな重厚感があり、上級クラス感がある堂々の佇まい。 シートピッチは1,160mm。「詰め込み新幹線」のE1系ですが、グリーン席は標準のシートピッチとなっています。 先行量産車である1次車の登場時には、オーディオサービス用のコントロールパネルが肘掛け内側に装備されていましたが、 2次車からはこのオーディオパネルは省略され、1次車からも早々に撤去されました。 フットレストは前席の下部から伸びた支柱がカーブを描いていて、前衛的な面白いデザインになっています。 しかし、足載せ面が大変小さく、また両面ともモケット貼りになっているのと、 絨毯と足載せモケットの色合いが近すぎているために、両面とも靴のままで使われている跡で汚れまくっています。 9号車の新潟方には車椅子対応席があります。 ここに近い側の階段は車椅子リフトを装備している関係で直線階段になっています。 つまり100系の2階建てグリーン車と同じ構造になっており、そのため1人掛け席が左右に存在します。 席番は27A・28A・29A・29Dの4席。(27D・28Dは車椅子席のため、通常は販売ブロックされています) 上越新幹線のリピーターにはよく知られた席のようで、ほかが空席でもここだけは埋まっていることが多いよう。 |

普通車/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

普通車/ORDINARY CAR (ECONOMY CLASS)

|

|

|

|

|

|

|

E1系は、客室によって座席のカラーリングや座席の仕様が異なっていて、様々なバリエーションの客室になっています。 こちらの画像は階下席(2階建て車両の1階部分)。 ブラウン系統のモケットの座席は1〜4号車の「自由席」車両で、ピンク系統のモケットの座席は5〜12号車の「指定席」車両。 デフォルトの状態で異様に直立した背ずりと、妙に短いアームレストが目立ちます。 これはシートピッチ980mmで座席回転を可能とするためのものです。 当時は200系でも3人掛け席に回転可能な座席があったので、新型のE1系でまさか向きを固定した座席を設置することなどはできません。 そこで開発されたのが、この直立姿勢でアームレストが短い座席です。 これにより、「980mmピッチでも座席回転が可能」ということに目を付けたJR東日本では、次のE2系新幹線でもこれの派生型を開発することに。 実際に座ってみると、背もたれの直立姿勢はリクライニングで何とかなるものの、アームレストの短さは実際の着座姿勢とはアンバランス。 肘をつく程度のものでしかなく、腕全体をのせてリラックスな姿勢を取るには程遠いものになってしまっています。 背面にセットされたテーブルとマガジンラック。一見テーブルがポケット内に収納されているように見えます。 で、このテーブルを引き出すと・・・なんとマガジンラックごと手前に倒れてきます! ちなみに、ゴムバンドで形成されたこのマガジンラック。 収納に関しては全く堪え性がないようで、ちょっとした揺れでラックにセットされた車内誌がバサバサと床に落ちる光景も見られました。 先行量産車が登場して間もない頃、階下指定席にはオーディオ装置がセットされていました。 全体的にモコモコした印象の座席で、左右に張り出したヘッドレスト部分にはスピーカーを装備。 肘掛けにはオーディオパネルが装備されていて、イヤホンなしに車内オーディオサービスが楽しめるようになっていました。 この破格とも言えるサービスは、「指定席料金を徴収しているけど、防音壁で窓からの視界は全く見えない」という点にあり、 眺望に難がある分をオーディオサービスで補おうという施策で取り入れられたものでした。 しかし、これも全く長続きせず、2次車からはこれらの装備は最初から省略され、1次車からも早々に撤去されて終了となりました。 |

|

|

|

こちらの画像は、2階建て車両の2階席。 座席そのものは、階下席の仕様と全く同じでモケットの色違いとなっています。 シートピッチも同じく980mm。 座席の座り心地もほぼ同じ感想となりますが、防音壁の阻害を全く受けない2階席からの眺望は素晴らしいものがあり、 やはり「Max乗るなら2階席だよね」という結論になります。(真っ暗な夜間だと、あまり関係ないですけど) 8号車の東京方には車椅子専用席が設置されているので、階段が直線構造になり、車椅子用リフトが装備されています。 グリーン車同様に階段の両脇に1人掛け席が存在し、その奥まった位置と相俟ってぶっちぎりのプライベート感。 座席番号は21A・21E・22A・22E。(23Eは車椅子対応席で、通常は販売ブロックされています。) |

|

|

|

4号車と5号車の車端部には、ノーマルフロアレベルに客室が設置されています。 2階席や階下席に比べると天井方向にかなり余裕が感じられ、座ると頭部分が広々しています。 デッキ仕切り壁に近い席は2+2になっているため、次列の3人掛けの通路側席が「晒し席」にならないよう、テーブル設置を兼ねた簡単なパーテーションが設置されています。 |

|

|

|

|

|

|

E1系「Max」の開発目標が「大量輸送の実現」であり、いかに着席定員数を増やせるかに全振りしての誕生となったのは前述の通り。 1-4号車の2階席は自由席として使われるという設定の下で、「Max」のアイデンティティを象徴する伝説の客席が爆誕となりました。 3人掛けの回転クロスシートを3+3で配置し、まさかの横6人掛けで席番は「ABC-DEF」が附番されて「F席」が登場しました。 リクライニング機構は無く、デフォルトの状態でリクライニングしているかのような傾斜が付けられています。 シートピッチは980mmとなっていて、国鉄特急の標準910mmとまで切り詰めなかったのはJR東日本の良心か?! 1人当たりの着席幅は、窓側と通路側が420mm、中央席は440mmとなっていて、かなりの狭さです。 これも、通路幅をギリギリまで削って座席幅にした結果なのですが、やはり窮屈さは否めません。 ちなみに、この客室では車内販売を行わない前提で設計され、車販ワゴンを通す幅が最初から考慮されていません。 「通勤時間帯以外はそれほど混まないだろう」ということで、日中の時間帯は3人掛け座席を2人で使ってもらおうということで、 3人掛け席の真ん中席の背もたれ部分には、板のようなものが格納されていて、これを引き出すと窓側席と通路側席の仕切りになるという 謎のギミックが隠されています。 とにかく「一人でも多く座わってもらう」ために開発された座席となっていますが、次に登場するE4系「Max」でもこの座席は継承されていきます。 この座席、実は登場後しばらくは冬季にスキー列車として「全席指定」で運転されたことがあり、この座席はしっかり横6人掛けで販売されました。 |

ミニショップ/SERVICE BOOTH

ミニショップ/SERVICE BOOTH

|

|

8号車にはプチカフェテリアがあります。この手の設備にしては、けっこう大型の構えです。 車内販売の基地としての要素が大きく、カウンター販売する列車はそう多くないです。 |

トイレ・洗面室/TOILET・SANITARY SPACE

トイレ・洗面室/TOILET・SANITARY SPACE

|

|

|

|

デッキから繋がる平屋部分はそのほとんどが機械室に当てられているため、「Max」ではトイレを探し出すのに一苦労。 座っている位置によっては2つ先の号車まで歩いて、やっとトイレを見つけた・・・なんて場合もあります。 8号車と9号車には車椅子対応席が設置されているので、トイレも大型の車椅子対応個室になっています。 そのほか9号車には「レディースパウダールーム」が設けられています。 室内にはお化粧直しに便利な大型洗面台のほか、着替えが出来るような小上がりと大型全身鏡、 授乳時に座れるジャンプシートにおむつ交換に使えるベビーベッドが備えられています。 |

乗降口・デッキ設備/ENTRANCE・DECK SPACE

乗降口・デッキ設備/ENTRANCE・DECK SPACE

|

|

|

|

|

|

|

|

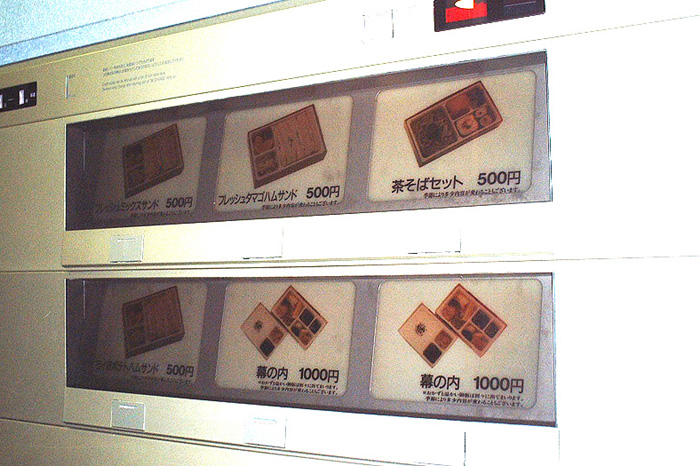

自動販売機は2号車/6号車/10号車に設置。お弁当の自販機が話題を呼びましたが、残念ながら現在は稼動を停止中。 おつまみの自販機には、なぜか「SLばんえつ物語号」のグッズを販売しているものもあります。 電話コーナーは4号車と10号車のデッキにあります。 登場時は全ての偶数号車のデッキにありましたが、携帯電話の普及で利用も減り、撤去されてしまいました。 オール2階建てということで、客室内の荷棚の収納力のなさがMaxの泣き所。 というわけで、ほぼ全車のデッキに隙間を埋めるような収納スペースが確保されています。 もっとも、客室から全く目の届かないデッキの奥深くにあるため、通常は全く使われていません。 唯一の出番といえば、冬季の「ガーラ」行き「Maxたにがわ」などのスキー輸送時くらいでしょうか。 各車とも2階席/1階席へのアプローチは、車椅子昇降機の設置部分以外はらせん階段。 デッキ中央に立ち誇る柱は「ゴミ箱」になっています。 |